智慧育种新纪元:中国科学家破解作物基因的“达芬奇密码”

作者:邱天 浏览:31 时间:2025-04-02

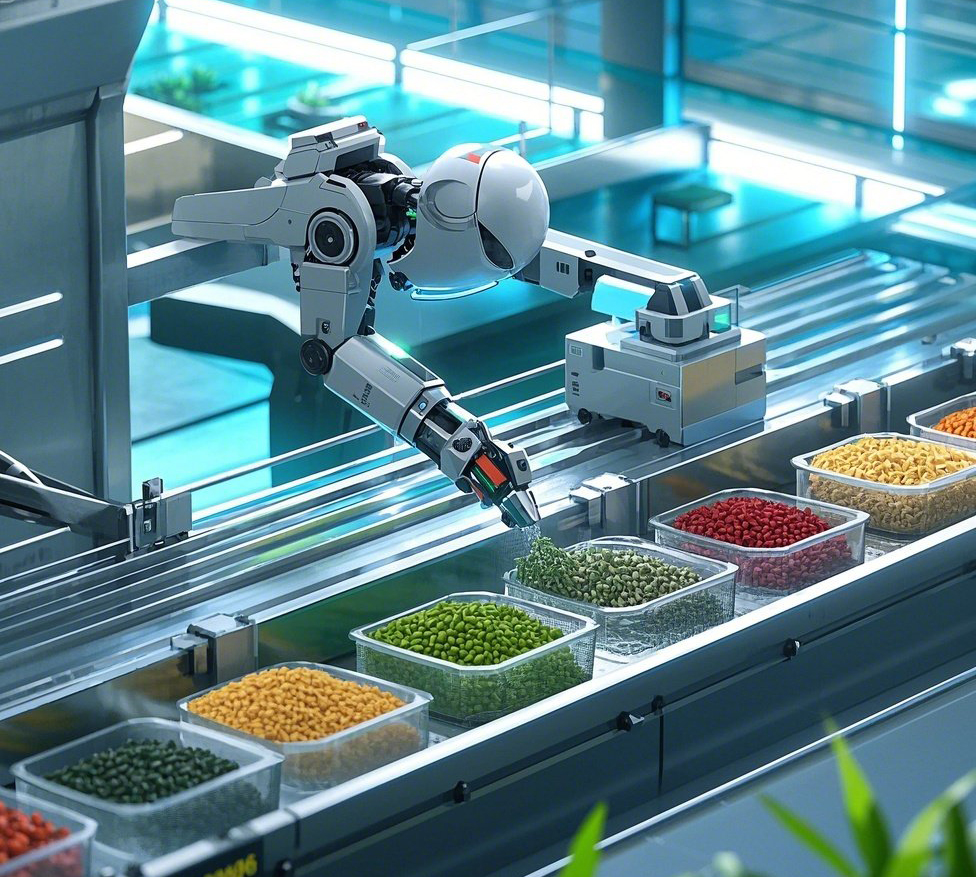

一、算法破壁:从“十年磨一种”到“季季有新种”

在海南国家南繁科研育种基地,中国农科院团队最新研发的“神农”算法,仅用11个月就完成小麦抗旱性状改良,而传统杂交育种需要8-10年。这场由多组学大数据与深度学习共同驱动的育种革命,正以惊人速度突破孟德尔遗传定律的时空限制:

*基因解码*:华大基因构建的作物泛基因组数据库,覆盖2.4万个水稻品种的32亿个基因位点,使有利基因挖掘效率提升600倍

*智能重组*:中科院遗传所开发的深度进化算法,可模拟3000万种基因组合方案,预测精度达92%

二、技术矩阵:破解生命密码的四大智能引擎

*多组学融合计算**

中国农大开发的“天地”系统整合基因组、转录组、代谢组数据,成功定位控制水稻香味的关键基因簇

在黑龙江三江平原,搭载抗倒伏基因的“智能稻”经受住8级强风考验,万亩示范田实现零倒伏;在甘肃河西走廊,算法设计的节水小麦品种“陇智麦1号”,灌溉用水减少40%仍获亩产620公斤。这些突破性品种背后,是智慧育种带来的三大范式转变:

*需求导向*:云南农科院针对咖啡种植带北移需求,定向培育出耐寒新品种“云咖智选1号”

*场景适配*:新疆农垦科学院开发的“棉海”系统,为不同盐碱地定制棉花基因套餐

当传统种业公司还在为单个性状投入亿元研发时,中国智慧育种已开启全产业链变革:

*云端育种*:隆平链科搭建的分布式计算网络,聚合全国23个育种基地的算力资源

*区块链溯源*:中化先正达构建的品种DNA数字指纹库,实现种子全生命周期可追溯

*社区育种*:拼多多发起的“多多农研”大赛,让5万农民通过APP参与品种优选

种子方舟的东方启航

从河姆渡遗址7000年前的碳化稻谷,到今天海南岛基因实验室里的量子计算育种;从贾思勰《齐民要术》的“顺天时,量地利”,到智慧算法对作物生长规律的数字化解构,中国正用最前沿的科技守护最古老的农业文明。当全球粮食危机阴云密布时,这场由智慧育种引发的农业革命,不仅关乎14亿人的饭碗安全,更在重新定义人类与作物的关系——从被动驯化到主动设计,从靠天吃饭到知天而作,一粒算法加持的种子,正在打开未来农业的无限可能。