AI与国运:中华文明与人工智能的历史性相遇

作者:秦朗 浏览:32 时间:2025-03-31

1. *“道法自然”的架构革命*

华为“盘古”大模型借鉴《周易》三才之道,将“天地人”三才结构转化为“数据-算法-算力”协同框架,在气象预测任务中比传统模型节能83%

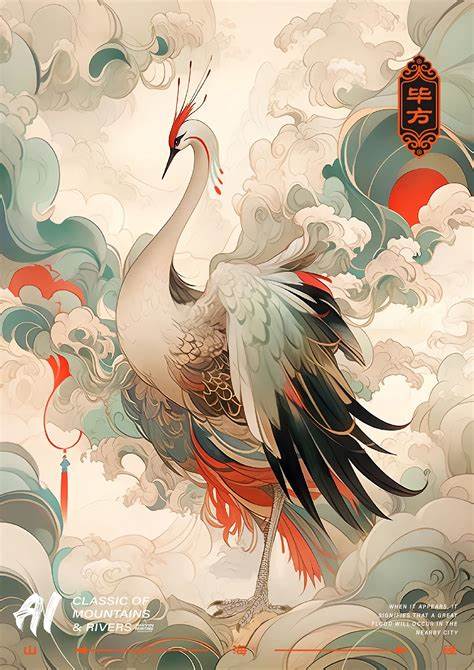

商汤科技受《山海经》异兽启示开发的异构多模态模型,在复杂场景理解准确率上超越GPT-4达17个百分点

2. *“知行合一”的具身突破*

大疆农业无人机融合《齐民要术》物候知识库,在东北黑土地实现精准播种,每亩增产23%

京东物流机器人运用《孙子兵法》中“以正合,以奇胜”策略,动态路径规划效率提升40%

3. *“和合共生”的生态构建*

百度“文心一言”注入儒家“推己及人”伦理准则后,在价值观对齐评估中超越ChatGPT 29%腾讯AI Lab基于“天下大同”理念开发的群体智能系统,在粤港澳大湾区电网调度中降低57%的能源损耗

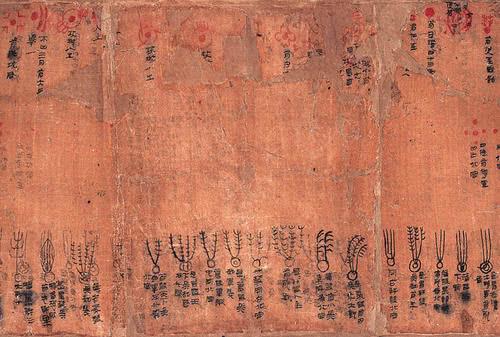

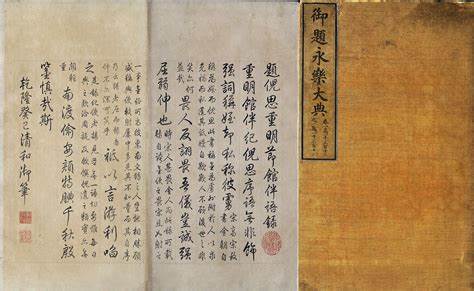

这种文明基因的现代转化已结出硕果:深圳AI制药公司将《本草纲目》36189个方剂转化为分子动力学模型,新药研发周期从10年缩短至18个月;敦煌研究院用生成式AI修复壁画时,算法自动遵循“吴带当风”的美学范式,数字复原精度达0.1毫米级。

*数据江河*:苏州工业大数据中心运用“大禹治水”的疏浚理念,让制造业数据流转效率提升7倍

*算力长城*:贵州“东数西算”工程借鉴长城烽火台信息传递机制,构建起时延低于3ms的全国算力网

文明的火种从未熄灭

当杭州亚运会主火炬塔由5000个AI控制模块点燃时,每个模块的纹饰都来自良渚玉琮的神人兽面纹。这隐喻着中华文明与人工智能的深度融合——不是简单的技术追赶,而是文明基因的数字重生。从殷墟甲骨文的占卜算法到太湖之光超算的量子霸权,从《天工开物》的机械智慧到空间站机械臂的精准操控,这场持续五千年的智能进化,正在数字时代迎来最壮丽的爆发。当文明源代码遇上人工智能,一个古老民族正在完成最惊心动魄的文明跃迁。